-

Mehr Dialog für den Naschmarkt

Der Konflikt ist eskaliert und wie es aussieht, lassen sich die Wogen auch nicht so schnell glätten. Der Zugang „jetzt Bauen wir mal um und dann wird es den Menschen schon gefallen“ ist zwar legitim, aber macht es ihn dadurch auch richtig? Beim Naschmarkt wohl eher nicht – hier braucht es mehr Dialog. Der Naschmarkt als städtischer Bedeutungsraum Mit „städtischer Bedeutungsraum“ meint die STADTpsychologie jene Orte, die aufgrund ihrer Geschichte, Lage und Nutzung, eine übergeordnete Bedeutung für die Stadt haben (Ehmayer-Rosinak, 2018). Die Wiener*innen haben sich diese Orte angeeignet und fühlen sich mit ihnen verbunden. Aneignung ist ein menschliches Grundbedürfnis (Maderthaner, 1995; Flade, 2006) das zu einer hohen Identifikation der…

-

Masterplan für eine partizipative Stadtentwicklung

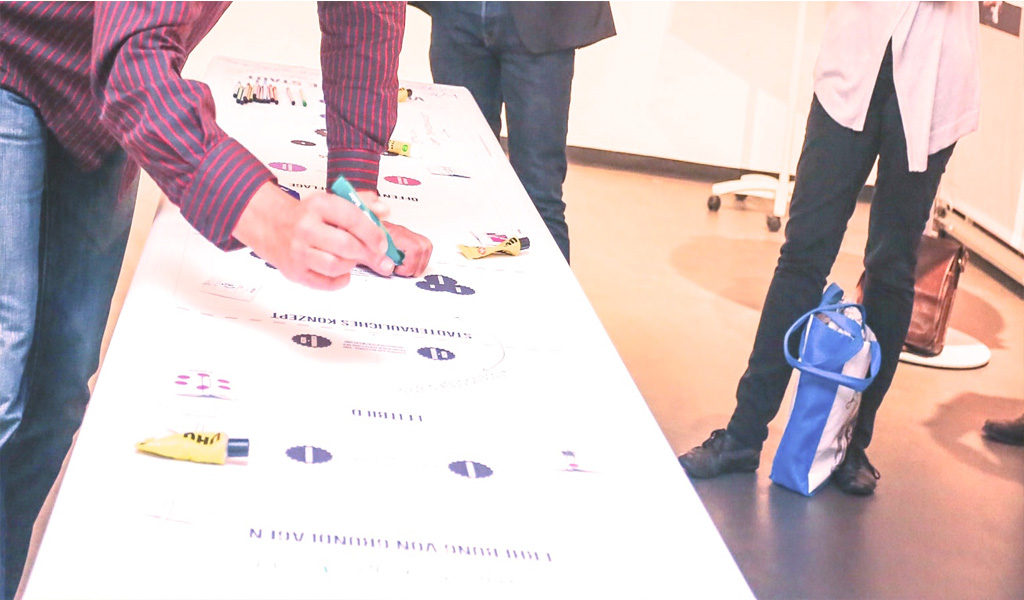

Der „Masterplan für eine partizipative Stadtentwicklung“ zeigt, welche Möglichkeiten es für die Wiener Bevölkerung gibt, sich an städtebaulichen Vorhaben zu beteiligen. Mit der Erstellung des ersten Masterplans wurde die STADTpsychologie beauftragt.

-

Weihnachtsmärkte – hektisch besinnlich und romantisch erdrückend

Leise rieselt der Schnee? Weihnachtsmärkte werben mit der Romantik der stillen und heiligen Nacht – doch gibt es diese überhaupt noch in Großstädten? Was für Tourist*innen oft als besinnlicher Besuch auf einem kleinen Markt gedacht ist, endet inzwischen immer öfter in einer sich dicht drängenden Menschenmasse. Dies führt nicht nur unter den Besucher*innen zu Stress und Beengung, sondern auch unter den Bewohner*innen, die den Markt vor der Haustüre haben. Früher sozialer Treffpunkt, heute Overtourism Zum Nachteil der lokalen Wirtschaft decken Menschen ihren täglichen Bedarf heutzutage viel zu oft durch große Supermarktketten oder sogar Online-Shopping. Märkte sind noch immer wichtige Treffpunkte in der Stadt, sind jedoch für Städte und ihre Bewohner*innen…

-

Vielseitig vernetzt macht Menschen glücklich!

Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Kontakt zu Mitmenschen hat positive Wirkungen. Er macht gesünder und glücklicher. Dabei zählen nicht nur enge, sondern auch lockere Beziehungen. Warum soziale Netzwerke so wertvoll sind und was sie mit der zukunftsfähigen Stadt von Morgen zu tun haben. Beim Begriff „soziales Netzwerk“ denkt man wahrscheinlich zunächst an die bekannten online-Plattformen wie Twitter, Facebook und Instagram. Aber im echten Leben existieren soziale Netzwerke schon viel länger, auch wenn der Begriff erst Jahre später geprägt wurde. Bereits die Geschichte hat gezeigt: alleine hätte der Mensch nicht so lange überlebt. Wir sind also sozial vernetzt. Das bedeutet, es bestehen Verbindungen zwischen Menschen, durch die eine zwischenmenschliche…

-

Die Macht von Visualisierung in der Planung

Was braucht ein partizipatives Projekt in der Planungsphase, um möglichst viele Menschen auf den ersten Blick anzusprechen? Genau, gute Visualisierungen. Sie sollten im Kopf bleiben, aber nicht vermitteln, das Abgebildete wäre „in Stein gemeißelt“. Manchmal bedarf es nachträglicher Änderungen. Ein neuer Zebrastreifen, ein Strauch der hier nicht gesetzt werden kann, oder noch ein Bankerl auf dem Gehsteig. Wir erklären, welche Visualisierungs-Methoden am besten geeignet sind. Menschen mögen altbewährtes, das Unbekannte führt oft zu Verunsicherung, manchmal auch zu Widerstand. Besonders, wenn die Veränderung im Grätzl oder vor der eigenen Haustüre stattfindet. Manchmal fehlt einem einfach die individuelle Vorstellungskraft, oder auch die Zeit, oder die Fähigkeit sich mit Umbau-Plänen auseinanderzusetzen. Darum ist…

-

Konfliktfreies Miteinander in der Zollergasse

Die Umgestaltung der Zollergasse im 7. Wiener Gemeindebezirk Neubau, zur Begegnungszone, haben sie zu einer attraktiven Anlaufstelle für Stadtmenschen gemacht. Dem Bezirk ist es ein großes Anliegen, dass es zu einem toleranten und konfliktfreien Miteinander kommt. Um dieses Ziel zu erreichen, wurde ein intensiver Dialogprozess gestartet. Die STADTpsychologie begleitete und moderierte diesen Prozess.

-

Mehr Platz für den Kutschkermarkt – Mehr Bäume in den Straßen

Der Kutschkermarkt ist ein, über Wien hinaus, bekannter und besonders beliebter Markt. Vor allem am Wochenende ist es zwischen den Marktstandeln eng und schwierig durchzukommen. Die angrenzende Schulgasse und die Kutschkergasse sind ohne jedes Grün und die Asphaltfläche heizt sich bei Sonneneinstrahlung extrem auf. Dies macht eine umfassende Umgestaltung dringend notwendig. Die Planungen begannen 2022, die Umgestaltung soll 2023 fertig gestellt sein. Die STADTpsychologie wurde im Vorfeld mit einer umfassenden Bürgerinformation und dialogorientierten Kommunikation beauftragt.

-

Foodsharing – Teil einer nachhaltigen Stadtentwicklung

Foodsharing trägt bereits seit geraumer Zeit dazu bei, dass sich viele Menschen mit Lebensmitteln versorgen und ein besseres Leben führen können, doch die diesjährige Inflation hat das Thema erneut in den Vordergrund des Bewusstseins vieler Leute gerückt. Foodsharing ist ein internationales Netzwerk, in dem sich Communities in Städten organisieren und Lebensmittel von Supermärkten und aus der Landwirtschaft retten und dann an bestimmte Orte bringen, wo sie jede Person kostenlos mitnehmen kann. Es geht bei der Initiative darum, weniger Lebensmittel zu verschwenden und Lebensmittelwertschätzung zu fördern. Diese Communities haben das Potential Städte durch mehr Teilhabe am öffentlichen Leben und Aneignung des öffentlichen Raumes resilienter zu machen. Lebensmittelverschwendung 40% aller produzierten Lebensmittel…

-

Fiaker reloaded – Das Ende für einen Berufsstand?

Fiaker stehen für die „gute, alte Kaiserzeit“ und sind eine Einnahmequelle für Unternehmen, die auf Tourismus basiert. Doch hat der Berufsstand seit langem Schwierigkeiten, die seine Daseins-Berechtigung in Frage stellen. Image-Probleme, Konkurrenzkampf und nicht ordnungsgemäße Tierhaltung leiten die Debatte. Das hat STADTpsychologie bereits 2010 erforscht. Ob der Berufsstand weiter bleiben soll, wurde noch immer nicht abschließend geklärt. Die Fiaker: ein Symbol für das alte Wien Die Fiaker sind ein Symbol für das alte Wien, genauer gesagt für die ‚gute alte Kaiserzeit’, und dieses Bild des altkaiserlichen Wiens lässt sich als Werbeträger nach wie vor gut vermarkten. Doch Geruchsbelästigung, Tierhaltung und schlechtes Klima werfen immer wieder die Frage auf, ob der…

-

Klimafitte Lerchenfelder Straße – Planen im Dialog

Die Lerchenfelder Straße soll klimafit werden. Die Stadt Wien und die beiden Bezirke Neubau und Josefstadt entschieden sich für eine partizipative Planung. Die STADTpsychologie ist für die Projektsteuerung zuständig und setzt gemeinsam mit der Gebietsbetreuung Stadterneuerung und dem Büro Lebendige Lerchenfelder Straße dieses spannende Projekt um.